<PR>

公立千歳科学技術大学は、地域の産学研究および活性化の拠点を目指し、1998年に千歳市が出資し民間の学校法人が運営する公設民営の私立大として開学。2019年には、公立大学として生まれ変わり現在に至ります。この間、開設当時の光科学部は2016年に理工学部に改組され、時代の変化に対応できる人材養成を進めています。教育の特徴は、入学時から1年半の共通基盤教育を経て2年次後期に専門を決めること。また、すべての学生が応用基礎レベルの数理・データサイエンス・AI技術を習得できるプログラムを開講していることです。地域連携に力を入れている公立千歳科学技術大学には、様々な研究活動を通して学生が成長する機会が数多くあり、優れた研究・教育環境は就職状況として結実します。

変化の時代に対応できる人材養成を目指し進化を続ける

宮永喜一理事長・学長

1979年北海道大学工学部電子工学科卒業。83年同大学大学院工学研究科電子工学専攻博士後期課程中退。専門は情報科学、情報通信ネットワーク、マルチメディア情報処理。北海道大学教授、豪シドニー工科大学客員教授、公立千歳科学技術大学教授などを経て2021年より現職。北海道大学名誉教授。

光科学技術に関する日本屈指の研究・教育拠点として1998年に開学した公立千歳科学技術大学は、「光科学部」において国内外の優れた研究者によるトップレベルの研究・教育が行われてきました。光科学部は2008年に「総合光科学部」となり、2016年から現在の「理工学部」となりました。学部の改組は、常に最先端の研究・教育機関であり続けるために不可欠。理工学部に改組した経緯について、宮永喜一学長は、次のように話します。

「社会が複雑化する中で、光科学だけでは解決できない事象が多くなりました。こうした変化の時代にあって、通信や土木、生物、生命などの学問分野が融合した技術を生み出せる人材養成を目指して、理工学部に改組したのです」

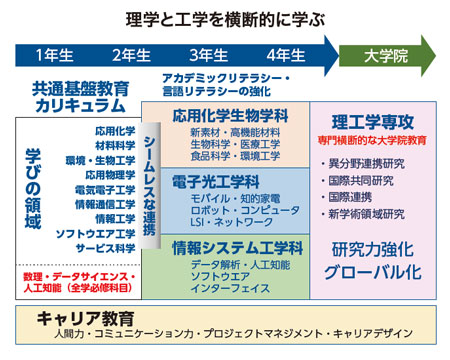

共通基盤教育を経てミスマッチのない学科選択

理工学部は応用化学生物学科、電子光工学科、情報システム工学科の3学科からなります。所属学科は入学後から1年半をかけた共通基盤教育を経て2年次後期に選択することになります。入学後に人文科学や社会科学、自然科学の基礎やリベラルアーツの学問を学んだ上で専門を決めるのは、学科進学後のミスマッチを防ぐためにとても有効なシステムといえます。

全ての学生が、文部科学省認定の「数理・データサイエンス・AI教育プログラム(リテラシーレベル)」を受講し、情報学の基礎を学ぶことも大きな特徴です。その必要性について、宮永学長はこう話します。

「数理・データサイエンス・AIの知見はあらゆる分野で求められます。理工学部の様々な領域を融合するために不可欠な知見であり、どの学科に進むにしても必須のツールと言えます。情報関連以外にも農学や水産、電子工学、家電など多様な分野でこの知見を活用してほしいですね」

希望者は、3年次以降に「数理・データサイエンス・AI教育プログラム(応用基礎レベル)」を受講でき、専門性を高めることができます。

2年次後期以降の専門教育では、それぞれの学科の各分野の基礎を学び、卒業論文をまとめることにより、研究・開発とは何かを学びます。

「理工学部に改組したのは、一つの専門領域に固執せず広い視野で様々な領域の本質の理解を進めほしいからであり、複数の領域を横断的に学べる環境を用意しています。本格的に専門を突き詰めて研究を行うのは、大学院進学後になります」

公立千歳科学技術大学は、大学院進学希望者が飛躍的に増えています。その歩調に合わせて、今の時代に合った研究者・技術者の育成に向けて、大学院の拡充を積極的に進めています。教員の充実にも力を入れており、高い国際性と研究力を備えた教員の採用を進めていることから、今後の人材育成に大きな期待が寄せられています。

教員と学生の距離が近い少人数教育を展開

少人数教育も公立千歳科学技術大学の教育の大きな特徴です。教員がクラスアドバイザーとなり、学生生活における個別の悩み事や相談事に対応するなど、教員と学生がお互いの顔が見える距離感で支援をしているのです。

国内外の教授陣による少人数教育は、グローバル化の推進にも重要な意味を持ちます。近年、国外から招聘する客員教員が増えています。国際会議の共同開催などを行っており、今冬はオーストラリアやタイなどから教員を招き、すべて英語でプレゼンをする「グローバルカレッジ」を開催しました。オンラインや対面による海外の教員との共同講義が始まっており、今後も充実していきます。

研究・教育体制とともに、コンピュータ教室やIoT教室、研究室、ラーニングコモンズが併設された情報棟が2022年に竣工するなど、ソフトとハード両方の優れた研究・教育環境は、とても高い就職率として結実しています。

持続可能な社会の実現を目指し地域連携を強化

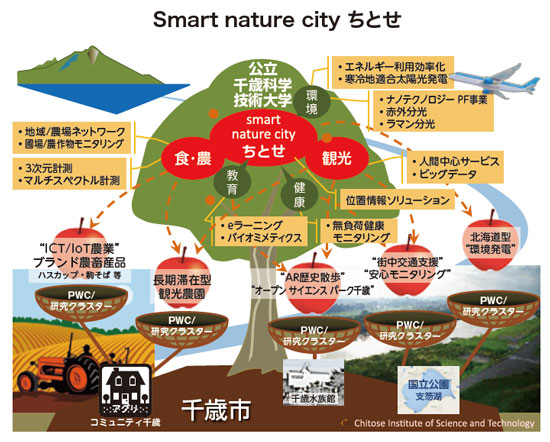

公立千歳科学技術大学は、2019年の公立化と同時期に「地域連携センター」を開設しました。「地域の知の拠点としての事業」「産業振興事業」「教育機関との連携事業」「地域での学生の活動」を通して、研究・教育成果を地域に普及・還元することが目的です。地域連携センターの代表的な取り組みとして「スマートネイチャーシティちとせ(SNC)(❶)」があります。

SNC以外の地域連携活動として、公立千歳科学技術大学の学術研究活動支援等を主な目的とした「ホトニクスワールドコンソーシアム(PWC)(❷)」があります。地域連携センターやPWCは活動そのものが持続可能な社会の実現に向けた取り組みとなっています。こうした地域貢献事業や様々な技術開発に参加することにより、学生は大きく成長することができるのです。

今後、持続可能な社会の実現に向けた地域連携がさらに進化する可能性があります。次世代半導体の開発・製造を進めるRapidus(❸)が千歳市に世界最先端・最高技術の半導体製造拠点の建設を予定しています。2020年代後半に量産ライン稼働を目指しており、製造に加え、研究、人材育成などが一体となった複合拠点となります。世界中から研究者や技術者が集うデジタル人材拠点に参画することは、公立千歳科学技術大学のさらなる研究・教育力の向上を後押しすることでしょう。宮永学長は、こう話します。

「GX(グリーントランスフォーメーション)(❹)を進めるために、処理スピードと消費電力効率を飛躍的に高めた次世代半導体に関する研究・教育は不可欠。半導体間を光でつなぐなど、光と半導体の親和性は高い。光を電気に変換する光電デバイスの研究をやっていることもあり、Rapidusとの連携は大きなテーマになります」

さて、このように優れた研究・教育環境をもつ公立千歳科学技術大学は、どのような学生を求めているのでしょうか。宮永学長に聞いてみました。

「自分に向いている分野、今何をやりたいのかを見失わず多様化が進む社会を生きてほしい。情報科学の社会と言われますが生物が好きならその思いを大事にしてください。自分を大切にしてやりたい分野に積極的に取り組まないとこの国は伸びないと憂慮しています。公立千歳科学技術大学はその時代の最先端であり一番大事なニーズを捉えて研究・教育をする大学です。こうした学風のもとで自分のやりたいことを学びたいと考える学生を待っています」

❶スマートネイチャーシティちとせ

千歳市の豊かな自然がもたらす生態系サービス(水・緑・温泉)を生かした「持続可能なまちづくり」に向けてさまざまなステークホルダーと連携し、ものづくり、観光、資源・エネルギー開発、環境保全、福祉・医療、インフラ整備、教育、コミュニティなど千歳市が抱える課題を抽出。公立千歳科学技術大学が持つ分析やICTなどの科学技術の活用による解決を図ることで、自然環境との共生を可能にする持続可能な循環型地域を目指し、地域創生を実現する。千歳市内にある支笏湖産のヒメマス「支笏湖チップ」の新たな商品化に向けて、産学官連携によりヒメマスのブランド化を進め、観光誘致につなげる事業にも協力している。

❷ホトニクスワールドコンソーシアム(PWC)

先端科学技術をプラットフォームとした研究開発拠点形成を推進する組織。公立千歳科学技術大学を中心とする産学官の密接な連携を図りつつ、光、ICT、材料など、幅広い理工学分野の研究開発・実用化の支援。さらに、人材育成から共同研究、技術コーディネート、交流ネットワークなどの事業に取り組み、科学技術の振興と高度技術産業の集積を目指す。

❸Rapidus株式会社

ソニーグループ、ソフトバンク、デンソー、トヨタ自動車、日本電気など8社の出資により設立された企業。世界最先端の次世代半導体の開発、製造を目指す。

❹GX(グリーントランスフォーメーション)

地球温暖化の要因となる温室効果ガスを発生させる化石燃料から、太陽光発電、風力発電などのクリーンエネルギーへの転換を目指し、経済や社会を変革しようとする取り組み。